”まち”に暮らすという「狭小住宅」の新しいライフスタイルの可能性。

-

都市部では変わらず「狭小住宅」のブームがつづく。

東京都は2022年頃から新型コロナウイルス禍の影響が薄れ、社会経済活動の正常化が進み、都心回帰といわれる東京への人口回帰が再び始まりました。転入者も転出者を上回る「転入超過」が3万8023人となり、超過幅が3年ぶりに拡大しています。さらに少子化や、地価の下落などさまざまな要因から、都市部では変わらず「狭小住宅」のブームがつづいています。

東京都は2022年頃から新型コロナウイルス禍の影響が薄れ、社会経済活動の正常化が進み、都心回帰といわれる東京への人口回帰が再び始まりました。転入者も転出者を上回る「転入超過」が3万8023人となり、超過幅が3年ぶりに拡大しています。さらに少子化や、地価の下落などさまざまな要因から、都市部では変わらず「狭小住宅」のブームがつづいています。

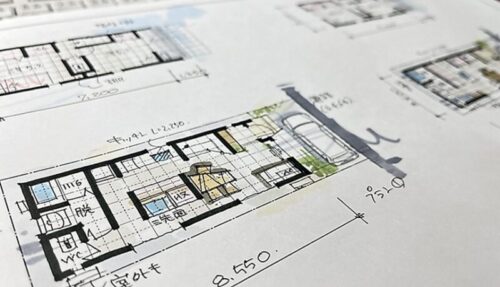

狭小住宅は最近では、“小さい住宅”を「ミニ戸建て」、「小住宅」、「極小住宅」、「スモールハウス」、他にも「小さな家」を意味する延床面積が30坪未満の「コンパクトハウス」等とも言われています。敷地が狭い狭小地や変形地のうえ、さらに都市計画法、建築基準法で厳しく建築制限を受け、限られた空間に、いかに広く快適な空間を生み出すかが、一番の設計ポイントになります。

-

小さなものに「大きな可能性」を入れ込んでいく「逆転の発想」。

”まち”に暮らすという「狭小住宅」の新しいライフスタイルの可能性は、小さなものに「大きな可能性」を入れ込んでいく「逆転の発想」が大切です。そこで、都市部の限られた敷地(狭小地、変形地)でも、豊かな住空間を実現するための空間づくりの工夫をご紹介させて頂きます。

”まち”に暮らすという「狭小住宅」の新しいライフスタイルの可能性は、小さなものに「大きな可能性」を入れ込んでいく「逆転の発想」が大切です。そこで、都市部の限られた敷地(狭小地、変形地)でも、豊かな住空間を実現するための空間づくりの工夫をご紹介させて頂きます。 -

空間の「透ける」「兼ねる」「抜ける」を大切にした狭小住宅の設計手法。

弊社K⁺A(ケイプラスアーキテクト)は、「狭小住宅」の設計・施工では、長年の豊富な経験と実績を持つベテランの「プロデューサー」が、いままでの常識では考えられないような狭さでも、工夫次第で快適な住まい方ができるプラン・間取りを提案させて頂いております。

弊社K⁺A(ケイプラスアーキテクト)は、「狭小住宅」の設計・施工では、長年の豊富な経験と実績を持つベテランの「プロデューサー」が、いままでの常識では考えられないような狭さでも、工夫次第で快適な住まい方ができるプラン・間取りを提案させて頂いております。

今回は、その中でも弊社が大切にしてきた空間の「透ける」や「兼ねる」と、「抜ける」を大切にした狭小住宅の設計手法をご紹介させて頂きます。 -

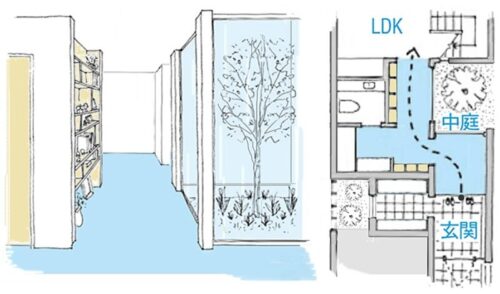

1、空間の「透ける」・・・光や視線的な“透ける”空間をつくる。

内部、外部を問わず、双方からの視覚、見え方を調整する。仕切りはあるものの、視線を調整したり、奥行き感を出したり、光や風、風景を透けるフィルターを通すことにより、“人間の五感”に心地よく作用し、 空間に快適感を生むことができます。

内部、外部を問わず、双方からの視覚、見え方を調整する。仕切りはあるものの、視線を調整したり、奥行き感を出したり、光や風、風景を透けるフィルターを通すことにより、“人間の五感”に心地よく作用し、 空間に快適感を生むことができます。 -

プラン①:「透ける」を感じる提案例。

中庭を囲むカタチで玄関、ギャラリー、LDKを配置。玄関を入ると正面はFIX窓で、中庭を介してギャラリー、LDKが見えます。中庭の景色がお客様をお出迎えします。日中は電気をつけなくても自然の光で明るくさわやかな「透け」のある広さを感じさせる空間です。

中庭を囲むカタチで玄関、ギャラリー、LDKを配置。玄関を入ると正面はFIX窓で、中庭を介してギャラリー、LDKが見えます。中庭の景色がお客様をお出迎えします。日中は電気をつけなくても自然の光で明るくさわやかな「透け」のある広さを感じさせる空間です。 -

2、空間を「兼ねる」~用途・機能を合理的に“兼ね合わせ”る~

「大は小を兼ねる」の逆説で、「小は大を兼ねる」という考えに立っています。つまり、大は小を兼ねているが、無駄がでる。したがって小と小の組み合わせにより無駄なく大にすることです。また、空間の大小だけでなく、住宅の機能を合理的に“兼用”し、本来ある機能のほかにいくつもの機能を持たせることもできるのです。

「大は小を兼ねる」の逆説で、「小は大を兼ねる」という考えに立っています。つまり、大は小を兼ねているが、無駄がでる。したがって小と小の組み合わせにより無駄なく大にすることです。また、空間の大小だけでなく、住宅の機能を合理的に“兼用”し、本来ある機能のほかにいくつもの機能を持たせることもできるのです。

-

1) 狭小住宅の用途を「兼ねて」広く暮らすテクニック。

①ウォークインクローゼットと廊下を「兼ねる」。

①ウォークインクローゼットと廊下を「兼ねる」。

一般的なウォークインクローゼットとは異なり、ウォークスルークローゼットには通気性や見せる収納など、着替えがスムーズになるなどのメリットがあります。移動スペースもあるので、お店のディスプレイのような見せる収納も可能です。

一方でウォークスルークローゼットには収納スペースが限られ、設置の仕方によっては、使いにくくなるというデメリットもあります。特に廊下にウォークスルークローゼットを設置する場合には、設置後の生活や動線を意識して作るようにしましょう。

家族で使用する場合には、あらかじめ個別の物の収容場所を決めておくこともおすすめです。 -

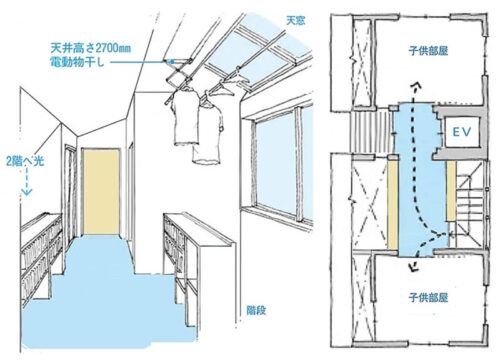

② 物干し(室内干し)と廊下を「兼ねる」。

② 物干し(室内干し)と廊下を「兼ねる」。

狭小住宅では基本的に室内干しのお宅もあります。 湿度対策の為に何ヶ所か干す場所を設けることが可能です。 洗濯物の片付けを楽にする為に、収納先の最寄りに干すこともできます。 階段上などには子供服やタオルを干すのにも丁度いいでしょう。廊下だから空気の流れもあり、冬の過乾燥になることを防げることもでき、最適な室内環境が保てます。

-

プラン②:物干し(室内干し)と廊下を「兼ねる」提案例。

狭小住宅3階建ての最上階に、物干しスペースと子供のための本棚コーナーを廊下に「兼ねた」プラン例です。物干し竿は電動で上げ下げが可能です。階段上部に設置したトップライトの自然光で乾きも早く、雨天時のときや花粉症対策など、全天候型で大変便利です。

狭小住宅3階建ての最上階に、物干しスペースと子供のための本棚コーナーを廊下に「兼ねた」プラン例です。物干し竿は電動で上げ下げが可能です。階段上部に設置したトップライトの自然光で乾きも早く、雨天時のときや花粉症対策など、全天候型で大変便利です。

洗濯物の上げ下ろしは、エレベーターを設置することで、上下階移動の負担も軽減しました。 -

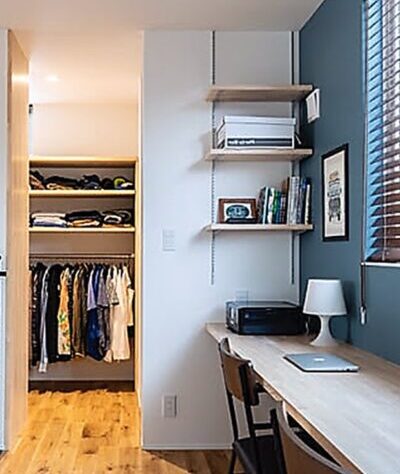

③ 書斎とウォークインクローゼットを兼ねる。

ウォークインクローゼット(WIC)は、収納力が高く、生活空間をスッキリと保つための便利なスペースです。しかし、限られた住居スペースを効率よく活用するために、クローゼットの役割をもう一歩進めてみてはいかがでしょうか。近年、WICを活用した新たなアイデアとして、書斎をクローゼット内に設けるスタイルが注目を集めています。「収納スペース」と「ワークスペース」を「融合」させることで「機能性とデザイン性を兼ね備えた」あなただけの特別な空間をつくり出すことができます。

ウォークインクローゼット(WIC)は、収納力が高く、生活空間をスッキリと保つための便利なスペースです。しかし、限られた住居スペースを効率よく活用するために、クローゼットの役割をもう一歩進めてみてはいかがでしょうか。近年、WICを活用した新たなアイデアとして、書斎をクローゼット内に設けるスタイルが注目を集めています。「収納スペース」と「ワークスペース」を「融合」させることで「機能性とデザイン性を兼ね備えた」あなただけの特別な空間をつくり出すことができます。 -

④ 洗面室と廊下を「兼ねる」。

洗面台のある廊下はランドリールームを兼ねた脱衣室とつながり、ウォークインクロゼットにもアクセスできます。用途を「兼ねる」ことでスペースも節約する発想です。

洗面台のある廊下はランドリールームを兼ねた脱衣室とつながり、ウォークインクロゼットにもアクセスできます。用途を「兼ねる」ことでスペースも節約する発想です。

洗面所の両サイドに引き込み戸があり、扉を開け放てば、階段ホール⇔洗面所⇔キッチンが1本の動線で繋がります。さらに洗面所の風通しが抜群で湿気が溜まらないこともメリットです。 -

2)収納の間取りテクニック(上限の空間を有効に使う)

① 和室の小上がり下の収納引き出し。

① 和室の小上がり下の収納引き出し。

狭小住宅にはもってこいの多目的に使えるリビング続きの和室コーナーは、小上がりの下に引き出し収納を3つ設けてます。 大容量で、座布団や寝具類などの押入れがない場合は、日常の様々な収納が可能で便利です。 -

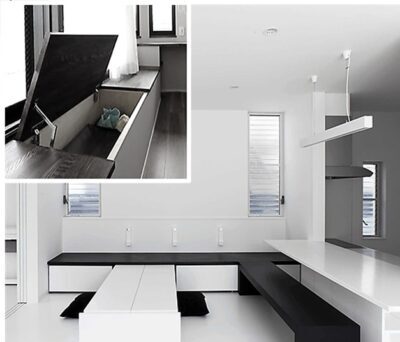

② ベンチ+ハッチ式収納を兼ねた造作家具を造る。

② ベンチ+ハッチ式収納を兼ねた造作家具を造る。

壁付けベンチの下部が収納となっていて、ベンチの背もたれを広げてテーブルとなる仕掛けのある造作家具です。 ベンチといっても腰かけるだけでなく、さまざまな活用方法があることが分かっていただけたと思います。低い位置にあるため、視覚的にも空間に圧迫感がなく、収納や飾り棚としても「兼ねる」ことができる使えるベンチは、造っておいて損のないアイテムです。 -

3)空間の「抜け感」

① 空間の結びつけや広がりをつくる。

① 空間の結びつけや広がりをつくる。

壁や床の一部を取り除き、空間を単純に拡大することです。

吹き抜けや、大きな開口部などがそれです。

また、天丼の高さに少し変化をつけたり、光の採り入れ方の工夫をしたりして、拡がり感を得ることもできます。

これらの1)「透ける」~2)「兼ねる」~3)「抜ける」の設計手法は、互いに関係しあって空間と空間の結びつき、その相乗作用によって、さらに空間の拡がり、快適さが一層はっきり現れてきます。 -

② 外部空間を内部空間にとり入れる。

② 外部空間を内部空間にとり入れる。

はじめに 「限られた空間…」「内部、外部を問わず…」といいましたが、実は密集地ならではの工夫として、「外部空間を如何に内部空間にとり入れる」かも、基本になっていることを付け加えたいと思います。

このコラムについてのご質問はお気軽に!